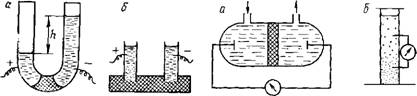

Электрокинетические явления были открыты профессором Московского университета Ф. Ф. Рейссом в 1808 г. при исследовании электролиза воды. Рейсс поставил два эксперимента. В одном нз них он использовал U-образную трубку (рис. IV.8a), перегороженную в нижней части диафрагмой из кварцевого носка и заполненную водой. При наложении электрического ноля он обнаружил перемещение жидкости в колено трубки с отрицательно заряженным электродом, происходящее до тех пор, пока не установится определенная разность уровней жидкости (равновесие с гидростатическим давлением). Поскольку без наличия диафрагмы движения жидкости не происходило, то последовал вывод о заряжеини жидкости при контакте с частицами кварца. Явление перемещения жидкости в пористых телах под действием электрического поля получило название электроосмоса.

В другом эксперименте Ф. Ф. Рейсс погружал в слой глины две стеклянные трубки, заполнял нх водой и после наложения электрического поля наблюдал перемещение частиц глииы в жидкости в направлении положительно заряженного электрода (рис. IV.86). Явление перемещения частиц дисперсной фазы в электрическом поле получило название электрофореза. Таким образом, было обнаружено, что частнцы имеют заряд, протнво — положный по знаку заряду жндкостн.

Первые количественные исследования электроосмоса были ьыполнены Видеманном (1852 г). Он установил, что объемная скорость V электроосмоса пропорциональна снле тока I при прочих фиксированных параметрах, а отношение у// не зависит от площади сечення и толщины диафрагмы.

|

Тис. IV.8. Схематическое изображение опытов Рейсса по электроосмосу (а) И электрофорезу (б) |

|

Рнс. IV.9. Схематическое изображение опытов по наблюдению за возникновением потенциалов течения (а) н седиментации (б) |

В 1859 г. Квннке обнаружил явление, обратное электроосмосу, т. е. при течении жидкости через* пористое тело под действием перепада давлений возникает разность потенциалов (рис.

IV.9a). Возникновение разности потенциалов Квинке наблюдал при течении воды и водных растворов через разнообразные пористые материалы (глина, дерево, песок, графит и др.). Это явление получило название потенциала течения (или потенциала протекания). Позже было установлено, что потенциал течения не зависит от размера диафрагмы, количества фильтруемой жидкости, но, как и при электроосмосе, пропорционален объемной скорости фильтрации.

Количественное исследование эффекта, обратного электрофорезу, впервые было выполнено Дорном в 1878 г. Он измерял возникающую разность потенциалов при седиментации частиц суспензии кварца в центробежном поле. Явление возникновения разности потенциалов при осаждении дисперсной фазы (рис. IV.96) получило название потенциала седиментации или потенциала оседания (или эффект Дорна).

Таким образом, по причинно-следственным признакам электрокинетические явления в дисперсных системах делят на две группы. К первой группе относят явления, при которых относительное движение фаз обусловлено электрической разностью потенциалов; это электроосмос и электрофорез. Ко второй группе электрокинетических явлений принадлежат потенциал течения и потенциал седиментации, при которых относительное движение фаз вызывает возникновение электрической разности потенциалов.

Наибольшее практическое применение получили электрофорез и электроосмос.

2 ноября, 2012

2 ноября, 2012  admin

admin

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике