Исследование кинетики образования новой фазы показывает, что этот процесс состоит из двух последовательных стадий: образования центров конденсации (зародышей) и роста зародышей. Скорости обеих стадий зависят от природы компонентов системы, степени ее пересыщения, переохлаждения и т. д. Обе стадии, в свою очередь, включают зарождение центров конденсации, скорость которого определяется по теории флук — туаций вероятностью образования этого центра, и доставку вещества к центру конденсации, обеспечивающую образование устойчивого зародыша.

В соответствии с современной теорией образования центров конденсации, основанной на флуктуационных представлениях и развитой в трудах М. Фольмера, Р. Беккера, В. Деринга, Я. И. Френкеля и других ученых, скорость зарождения центров конденсации / пропорциональна вероятности ее зарождения

/=Л, ехр1 —Д6/<ЯГ)1 (11.218)

А скорость доставки вещества U к центрам конденсации про- цррциональна вероятности «выживания» возникших центров конденсации

U*=A2exp I — £У<ЯГ) 1 (11.219>

Где А, и А2— коэффициенты пропорциональности; ДG, — энергия Гиббса образования зародыша (11.214); —энергия активации вязкого течения, т. е. энергия перехода вещества из исходной фазы на поверхность зародыша.

Так как вязкость системы равна »

11 = 11о ехр 1£„/(/?Г) 1 (11.220)

Где Tio — постоянная, имеющая размерность вязкости,

То скорость доставки вещества к центру конденсации обратно пропорциональна вязкости системы.

Общая скорость образования центров конденсации (зародышей) пропорциональна произведению указанных выше вероятностей, так как характеризует два последовательных процесса. Ее значение меньше скоростей, ее составляющих:

= Ла ехр( — -J&-1 ехр ( — Jf ) ,= А3 exp ( — (II.221)

Где Аз=АА2 — коэффициент пропорциональности.

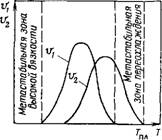

Анализ этого уравнения применительно к кристаллизации переохлажденной жидкости показывает, что с ростом степени переохлаждения скорость зарождения центров кристаллизации увеличивается (уменьшается AGi) и уменьшается скорость доставки вещества (увеличивается вязкость). При таком харак

тере зависимости на кривой изменения скорости образования центров кристаллизации от температуры должен обнаруживаться максимум (рис. 11.28). Например, в пиретрине (экстракте из цветочного масла), имеющем температуру плавления 129 °С, при отсутствии инородных ядер конденсации центры кристаллизации начинают возникать при температуре ниже 80°С, а максимум скорости образования центров конденсации достигается при 40 °С, т. е. при переохлаждении на 90°С.

После формирования центров кристаллизации происходит их дальнейший рост — вторая стадия образования новой фазы, которая протекает практически при любых степенях пересыщения. Рост твердых частиц нельзя рассматривать как простое присоединение молекул к поверхности зародыша, так как вероятность такого присоединения очень мала из-за низкой энергии взаимодействия. Стадия роста зародышей, как и первая стадия, включает процесс возникновения двумерных центров конденсации на поверхности зародыша и доставку вещества к этим центрам, которые вследствие разрастания создают новые слои вещества на зародыше. Отсюда следует, что вывод уравнения для скорости роста зародышей такой же, как и для первой стадии процесса — образования зародышей. Уравнение скорости роста зародышей имеет вид:

V.2 = В ехр ( — -^-J cap ( — -|frj ^ В ехр ( — Јnj (11.222)

Где В — коэффициент пропорциональности; Д02 — энергия Гиббса образования двухмерных центров конденсации; Е,,— энергия активации вязкого течения.

|

|

Зависимость скорости роста зародышей от степени пересыщения и переохлаждения также должна иметь максимум.

|

|

Рис. 11.28. Зависимость скоростей зарождения центров кристаллизации I доставки вещества к иим U и общей скорости образования центров конденсации V в переохлажденной жидкости от температуры

Рис. 11.29. Зависимости скорости образования зародышей Їм и роста кристаллов 0} в переохлажденной жидкости от температуры

На рис. 11.29 показаны температурные зависимости скоростей образования центров кристаллизации у, и роста кристаллов V2 в переохлажденной жидкости. Соотношение между этими скоростями и взаимное расположение их максимумов определяют характер кристаллизации и структуру продуктов кристаллизации. Температурные области, лежащие по обе стороны от кривой скорости образования центров кристаллизации Vu соответствуют метастабильным зонам, в которых самопроизвольная кристаллизация невозможна. В высокотемпературной метастабильной зоне не образуются зародыши (мала степень переохлаждения), но могут расти центры конденсации, внесенные извне, так как температура в этой зоне ниже температуры плавления кристаллизуемого вещества. Наличие низкотемпературной метастабильной зоны обусловлено высокой вязкостью системы, которая препятствует доставке вещества к центру кристаллизации, и последний не образуется.

В общем случае максимумы кривых не совпадают, так как ускоряющее действие переохлаждения при образовании центров кристаллизации проявляется сильнее, чем при росте зародышей. Если максимумы расположены близко друг к другу, это значит, что вещество легко кристаллизуется. Такая зависимость характерна для металлов. Если максимумы удалены значительно, то это показывает, что жидкости легко переохлаждаются и могут переходить в стеклообразное состояние. Частичное перекрывание кривых отражает тот факт, что вещество можно получить в зависимости от условий как в стеклообразном, так и в кристаллическом состоянии (селен, сера). Переохлаждению способствует структура веществ, содержащая направленные под определенными углами ковалентные связи. В таких веществах мала вероятность удачных столкновений молекул и атомов. Для металлических расплавов этот фактор при образовании зародышей не играет большой роли, именно поэтому они не переохлаждаются и переходят сразу в кристаллическое состояние.

Значительное увеличение вязкости при понижении температуры вызывает уменьшение как скорости образования зародышей, так и скорости их роста. Поэтому, например, глицерин очень легко переохлаждается. При температуре замерзания его вязкость чрезвычайно высокая, что затрудняет движение молекул, необходимое для их правильной ориентации при флуктуа — циях плотности.

Смеси веществ кристаллизуются значительно хуже, чем индивидуальные жидкие вещества. Это объясняется тем, что образование новой фазы происходит в том случае, когда одновременно могут собраться и расположиться в определенном порядке относительно много однородных молекул. Такая возможность уменьшается в смесях разных жидкостей.

Вероятность образования новой фазы в значительной мере зависит и от скорости переохлаждения или пересыщения. При быстром переохлаждении зародыши новой фазы не успевают образоваться и система переходит в стеклообразное состояние.

При наличии в переохлажденных жидкостях или расплавах инородных ядер конденсации резко снижается энергетический барьер зарождения новой фазы, увеличивается скорость образования зародышей и повышается вероятность образования кристаллической структуры.

Возможность изменения скорости образования зародышей и их роста позволяет управлять степенью дисперсности в системе. При низкой скорости образования зародышей и высокой скорости их роста, что реализуется при малых степенях пересыщения или переохлаждения, возникает небольшое число крупных частиц. При высокой скорости образования зародышей и низкой скорости их роста, что происходит при больших степенях пересыщения, получается много мелких частиц.

Как правило, при малой растворимости веществ достигаются большие степени пересыщения и меньшие скорости доставки вещества (мал градиент концентраций), что обусловливает образование высокодисперсной системы. Увеличение растворимости (снижается пересыщение и растет градиент концентраций) приводит к образованию системы с крупными частицами. Если возникновение зародышей и их рост происходит длительное время, то получается полидисперсная система, ибо одни зародыши только формируются, другие — растут с момента начала зарождения новой фазы. Отсюда следует, что ограничение времени образования новой фазы и внесение зародышей извне способствуют получению монодисперсной системы. Дисперсность можно регулировать также изменением вязкости и внесением различных поверхностно-активных веществ, адсорбирующихся на поверхности зародышей и тормозящих йх рост. Добавлением некоторых веществ можно вообще предотвратить самопроизвольное гомогенное образование зародышей.

2 ноября, 2012

2 ноября, 2012  admin

admin

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике