Седиментация широко используется в различных отраслях промышленности. В основном применение седиментации связано с отделением дисперсной фазы от дисперсионной среды, с разделением дисперсной фазы на отдельные фракции (классификация дисперсной фазы) и с дисперсионным анализом. Разделение фаз и классификация дисперсной фазы относятся к технологическим процессам и подробно рассматриваются в курсе процессов и аппаратов химической технологии. Здесь отметим только, что седиментация лежит в основе разделения фаз отстаиванием (осаждением под действием силы тяжести), центрифугированием, разделения дисперсной фазы на фракции по крупности кусков, частиц с помощью гидравлической классификации (в зависимости от скорости осаждения частиц разного размера) или воздушной сепарации (в зависимости от скорости осаждения частиц разного размера в воздушной среде в поле действия центробежных сил и сил тяжести).

Остановимся подробнее на методах и приемах использования седиментации в дисперсионном анализе. Их очень много, и поэтому ограничимся описанием только основных.

Один из простейших приемов разделения дисперсной системы (суспензии) на две-три фракции основан на процессе отмучива — ния. Этот процесс заключается в многократном взмучивании системы и осаждении частиц в течение одного и того же времени, за которое крупная фракция успевает осесть с определенной высоты столба суспензии. Верхний слой суспензии сливают до определенного уровня и таким образом суспензию освобождают от мелкой фракции. Число операций определяется необходимой степенью разделения.

Более эффективное разделение пробы суспензии (порошка) на фракции можно осуществить, если нанести ее на поверхность чистой жидкости без взмучивания. В этом случае при седиментации все частицы должны пройти одинаковое расстояние, а так как они осаждаются с разной скоростью, то в процессе осаждения проба разделится на фракции частиц, отличающиеся скоростями седиментации, т. е. размерами частиц. Чем больше высота столба жидкости, в которую вводится проба порошка, тем выше степень разделения. Метод разделения напоминает элю — ционный метод в хроматографии. Сливая суспензию до определенных уровней, отделяют фракции, сушат и взвешивают.

Разработаны методы седиментационного анализа, основанные на измерении массы или объема осадка, выпадающего в течение определенного промежутка времени. При этом можно измерять объемы осадков, собирающихся на дне сосуда, а затем сушить их и взвешивать. Однако эти методы не нашли широкого применения из-за неудобств отбора проб, большой затраты времени и малой точности анализа.

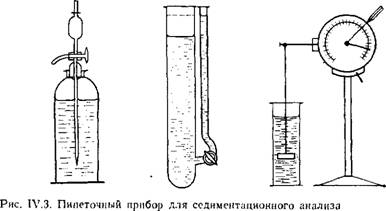

Достаточно широко используется пипеточный метод дисперсионного анализа. Этот метод основан на отборе проб фракций с помощью пипетки из градуированного цилиндра с определенной высоты слоя суспензии через установленные промежутки времени (рис. IV.3). Отобранные пробы фракций высушивают и взвешивают. По результатам анализа строят кривую седиментации. При аккуратной работе можно достигнуть неплохой точности анализа. Большое преимущество метода состоит в том, что можно работать с разбавленными суспензиями, например при концентрации до 0,5%. Однако этот метод сравнительно трудоемок, главным образом, из-за необходимости сушки проб и их взвешивания.

Оригинальный метод седимеитационного анализа дисперсности предложен Вигнером. Он основан на измерении гидростатического давления столба суспензии с помощью сообщающихся сосудов. Если в одно колено сообщающихся сосудов помещена суспензия, а в другое — чистая дисперсионная среда или иная жидкость, то высоты уровней суспензии и жидкости будут обратно пропорциональны их плотностям. При оседании частиц суспензии ее плотность уменьшается и соответственно понижается уровень жидкости во втором колене (рис. IV.4), что позволяет следить за кинетикой процесса седиментации. Простота метода и его экспрессность обусловили широкое распространение прибора в практике дисперсионного анализа.

Большими преимуществами обладает метод седиментационного анализа, предложенный Оденом, который измерял увеличение массы осадка за определенное время в чашечке, опущенной в суспензию. Чашечка связана с чувствительными весами, по показаниям которых можно сразу определять зависимость массы осевшего осадка от времени и строить кривую седиментации. В качестве весов Н. А. Фигуровским предложена кварцевая нить, за прогибом которой под действием силы тяжести нарастающего осадка следят с помощью отсчетного микроскопа. Измерения упрощаются, если деформация нити пропорциональ-

|

Рис. IV.4. Седиментомеїр Випіера Рис. IV.5. Ссдиментомстр с торзиониыми весами |

На массе осадка (выполняется закон Гука). В настоящее время лля этих целей широко пользуются торзионными весами (рис. IV.5)

2 ноября, 2012

2 ноября, 2012  admin

admin

Опубликовано в рубрике

Опубликовано в рубрике